![]()

路線形成史

|

||

年 |

出 来 事 |

車両(登場初年) |

| 1967(昭和42) | ・ 三重中部鉄道株式会社 創立(本社・西松阪) | |

| 1970(昭和45) | ・ 松阪〜宮前 29.6km開通 | 1000系 |

| 1971(昭和46) | ・ 急行運転開始 | 1500系 |

| 1973(昭和48) | ・ 宮前〜奥香肌峡 14.2km開通(非電化) | キハ100系 |

| 1982(昭和57) | ・ 10000系による特急運転開始 | 10000系 |

| 1983(昭和58) | ・ キハ200系による松阪〜奥香肌峡直通列車運転開始 | キハ200系 |

| 1987(昭和62) | ・ 社名を西南急行電鉄株式会社に変更 ・ 高速西南線計画発表 |

|

| 1989(平成1) | ・ 急行の一部を4連化 ・ 西松阪〜近鉄伊勢中川駅前12.2kmのバス路線開通 |

2500系 (バス)A1型 |

| 1991(平成3) | ・ 宮前〜奥香肌峡 14.2km電化 | |

| 1996(平成8) | ・ 普通の全列車でワンマン運転開始 ・ 準急運転開始 |

3000系 |

| 1998(平成10) | ・ リバーサイド茶倉、赤桶の各駅を新設 | 3500系 |

| 1999(平成11) | ・ 奥香肌峡〜吉野 39.5km「西南線」開通 ・ 松阪〜奥香肌峡の鉄道線を「松阪線」と命名 ・ 西松阪〜近鉄伊勢中川駅前のバス路線を「嬉野線」と命名 |

キハ300系 キハ400系 (バス)A2型 |

| 2000(平成12) | ・ キハ400系による松阪線〜西南線直通急行運転開始 | |

| 2004(平成16) | ・ 「松阪線」松阪駅構内での近鉄山田線との連絡線完成 ・ キハ01系による松阪線〜西南線直通特急運転開始 |

キハ500系 キハ01系 (バス)B1型 |

| 2005(平成17) | ・ 「嬉野線」に大型ノンステップバス導入 | (バス)A3型 |

・「松阪線」の発展

三重県のほぼ中央に位置する地方都市・松阪。ここにはかつて、市内を走る軽便鉄道が存在しましたが、利用率の低さ、輸送能力の小ささから1964(昭和39)年に廃止されました。

しかし、内陸部の飯南郡(2005年1月合併により松阪市)との間の輸送需要は大きく、近代的な鉄道なら存在意義は大きいと考えられたことから、1967(昭和42)年に三重中部鉄道が設立され、1970(昭和45)年に松阪〜宮前、1973(昭和48)年に宮前〜奥香肌峡が開通しました。当初非電化で開通した宮前〜奥香肌峡は、1991(平成3)年に電化されています。

全線が単線であり、また規格も低いため、最高運転速度は85km/h。沿線には観光地もありますが、地域密着型の生活路線という性格が強く、駅の増設や交換設備の増設による列車増発、急行の編成増強等を積極的に行ってきました。その一方、普通列車のワンマン運転化といった合理化にも取り組んでいます。

なお、この路線が「松阪線」と命名されたのは、1999(平成11)年に吉野までの路線「西南線」が開業した時のことです。

・高速西南線計画と社名変更

空前のバブル景気に向かって世間が沸き立ちはじめていた1987(昭和62)年、三重中部鉄道はこれまでの一地方私鉄から脱皮し、日本の西南部を貫く都市間高速鉄道へと変貌するという、壮大な長期的展望を発表しました。これが、三重を起点として和歌山へ、海を渡って四国を横断、さらに九州へと至る「高速西南線計画」です。同時に社名を「西南急行電鉄」と変更しました。

|

|

|

|

▲高速西南線を走る車両をイメージして作られた模型 |

|

果てしなく続くかにみえた好況の中で、将来の交通需要増大が見込まれ、東海道新幹線の別線としてのリニア中央エクスプレスや第二東名・名神高速道などの「第二国土軸構想」が具体化したのもこの時期。「高速西南線計画」もあながち夢物語でない、現実の課題としてとらえられたものでした。

実際当時、紀伊半島を縦断して松阪から奈良・和歌山を結ぶ「東海南海連絡道」という高速自動車道計画もあり、西南急行電鉄としても後れを取るまいと計画を急ぎました。

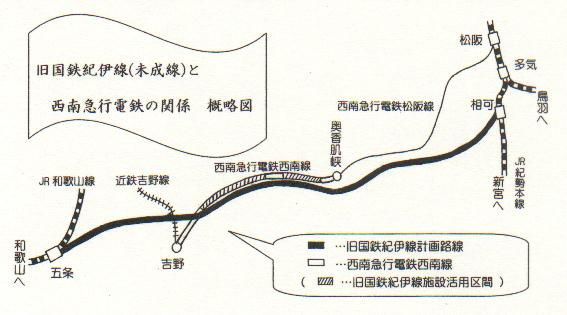

そこで着目したのが、旧国鉄が一部建設に着手しながら中断したままになっていた、いわゆる未成線である「国鉄紀伊線」の活用でした。

「国鉄紀伊線」は、三重の相可(紀勢本線)と、奈良の五条(和歌山線)を結ぶ、全長約90kmの計画線で、路盤やトンネルの一部がすでに完成していました。

西南急行電鉄ではこの紀伊線のルートのうち、奈良県・三重県内で一部完成していた施設について、公共交通機関として有効活用することを条件に、国鉄清算事業団から当面貸与を受けることになり、これらを活用の上まず松阪〜五条間の列車の直通運転を目指して整備を進める予定でした。

しかし、ご存知のとおりバブル経済は崩壊、旺盛な需要が予想されたはずの当路線も、到底採算のとれる見込みがない、という現実を前に計画は頓挫しました。

・「西南線」の開業

とはいえ、旧国鉄紀伊線施設を借用した施設に加え、奥香肌峡駅周辺で一部新規建設に着手していた部分もあり、これらを何とか有効活用せねば会社の存亡にも関わるため、1996(平成8)年になって計画を変更。都市間高速鉄道ではなく地域輸送を目的とし、建設や運行にかかるコスト圧縮のため、区間について大阪方面へのアクセスを考慮した最小限のものとする、当面は非電化で気動車を運行する、という見直しをした結果、1999(平成11)年に奥香肌峡〜吉野間39.5kmが整備され開通しました。

これにより松阪〜吉野間83.3kmが一本につながりましたが、新開業区間は非電化であるため、従来の区間とは区別して管理することになり、新区間を「西南線」と命名、従来の区間を「松阪線」としました。

「西南線」は、これまで公共交通に恵まれなかった山間部の貴重な足となって活躍しています。

・バス路線「嬉野線」の開業

嬉野線は、西松阪駅と近鉄伊勢中川駅を結ぶ12.2kmのバス路線として、1989(平成1)年に運行を開始しました。

例えば西松阪駅周辺の住民がこの路線を利用すれば、伊勢中川で近鉄に乗り換えることにより、大阪、名古屋方面へのアクセスが向上するというメリットがあります。しかし、自社の鉄道線が松阪で近鉄線と接続している西南急行電鉄が、このようなバス路線を開設することは、いうなれば身内で客の取り合いをするようなもので、世間からは疑問に感じられたものでした。

実はこの嬉野線も、高速西南線計画の一環でありました。松阪線が将来、都市間高速鉄道に変貌する時、現在の松阪線が担っている地域輸送をバスに移行するための、その実験路線的意味合いがあったのです。

前述のように高速西南線計画は頓挫しましたが、嬉野線は松阪市西部の地域交通として重要な存在になり、今日に至っています。

・これから

松阪線では、松阪駅で接続する近鉄山田線との連絡線設置工事が2004(平成16)年に完成。これにより近鉄、さらに愛知県瀬戸市方面へ走る「陶都急行電鉄」との間で急行列車の相互直通運転を計画しており、新たな可能性が開かれようとしています。

また、西南線方面では沿線の吉野山などを含む一帯が世界遺産に登録されたところであり、観光需要の掘り起しが課題となっていますが、この一環として気動車キハ01系により、松阪〜吉野の全区間を直通する特急が2004(平成16)年10月より運転を開始しました。

|

西南急行電鉄は趣味の世界で構想する、架空の鉄道です。 旧国鉄紀伊線計画に関する記述も、すべて架空の設定です。 |